Проблема сложной интубации в анестезиологической практике

Трудные дыхательные пути – одна из самых серьезных проблем анестезиологии с самого момента ее зарождения. Инвалидизация и гибель пациентов вследствие невозможности обеспечения проходимости дыхательных путей, хотя и существенно снизилась в последнее время, все еще занимает большое место в ряду осложнений анестезии. Важно, чтобы анестезиолог с самого начала своей деятельности поднимал серьезность данной проблемы и не игнорировал ее.

Под трудными дыхательными путями в анестезиологии понимается ситуации, когда имеет место не только трудная интубация, но и трудная масочная вентиляция, затрудненное выведения голосовой щели (ларингоскопия) и трудный хирургический доступ (коникотомия или трахеостомия).

Огромное значение в профилактике сложных ситуаций, связанных с дыхательными путями, имеет их заблаговременная оценка и планирование тактики анестезиолога в той или иной ситуации. Для оценки состояния дыхательных путей рядом исследователей был предложен целый набор тестов (тест Маллампати, тироментальная и стеноментальная дистанция, открывание рта, выдвижение нижней челюсти и т.д.), но как показывает практика, ни одни из них не является достоверным сам по себе. В настоящее время для оценки вероятности трудной интубации рекомендовано использование комплексных тестов. Например, широкое распространение за рубежом получила система LEMON, у нас же распространена шкала МОСКВА-TD. Суть комплексных систем оценки состоит в том, что вместо одного признака (шкалы Маллампати, например), который сам по себе может обладать достаточно низкой прогностической ценностью, может использоваться несколько признаков, объединенных в единую систему оценки. Чаще всего используются: тест Маллампати, открывания рта, разгибание головы, выдвижение нижней челюсти, наличие ожирения, наличие трудной интубации в прошлом. По окончанию оценки врач имеет определенное количество баллов, в зависимости от числа которых может строиться план его действий.

Если говорить о прогнозировании трудной масочной вентиляции, то факторы риска такого состояния также установлены. По данным одного исследования это: радиотерапия по поводу онкологических заболеваний головы и шеи в анамнезе, мужской пол, синдром сонного апное в анамнезе, наличие бороды (это также может быть предиктором трудной интубации), оценка по шкале Маллампати 3–4 и выраженное морбидное ожирение

Оценив состояние дыхательных путей, анестезиолог должен сделать вывод — будут ли с высокой вероятностью иметь место проблемы у данного пациента? Несмотря на то, что проблема неожиданно трудной интубации актуальна, у подавляющего большинства пациентов сложности в обеспечении проходимости дыхательных путей можно прогнозировать. Определив, что у данного пациента проблемы с интубацией (± вентиляцией) будут иметь место, нужно составить план действия на случай развития той или иной ситуации.

Основной вопрос, на который требуется ответить анестезиологу при планировании обеспечения дыхательных путей у такого пациента: в сознании или во сне планируется осуществлять интубацию трахеи? Абсолютные показания для принятия решения в пользу интубации в сознании под местной анестезией: полный желудок и предполагаемые сложности с масочной вентиляцией. В остальных ситуациях выполнение интубации возможно под наркозом.

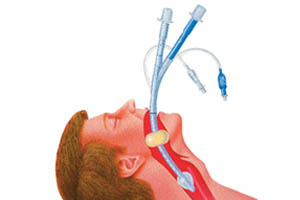

Интубация пациента в наркозе при предполагаемых сложностях проводится с использованием фибробронхоскопа или видеоларингоскопа. Интубация пациента в сознании под местной анестезией проводится с использованием фибробронхоскопа. В последнем случае крайне важно уделять внимание тщательной анестезии дыхательных путей.

Несмотря на тщательную оценку дыхательных путей перед операцией, в ряде случаев может иметь место неожиданно трудная интубация. Действия анестезиолога в этой ситуации сводятся к последовательному выполнению четкого алгоритма действий (переход к следующему пункту осуществляется при неэффективности предыдущего):

- Вызов помощи, повторные попытки интубации с изменением условий (смена положения головы, клинка, использоание бужа-проводника и т.д.), не более четырех попыток;

- Установка ларингеальной маски для обеспечения вентиляции и оксигенации пациента (не более двух попыток, рекомендуются девайсы второго поколения);

- При неэффективности – последняя попытка вентиляции в четыре руки, с использованием воздуховода и изменением положения головы пациента при необходимости;

- При неэффективности – выполнение хирургической или пункционной коникотомии.

Пациент, у которого имели место сложности с дыхательными путями, должен быть тщательно проинформирован после операции о том, какие сложности были, и как их удалось решить. Оптимальным является выдача пациенту специальной памятки для анестезиологов, которые будут проводить пособия у данного пациента в будущем.